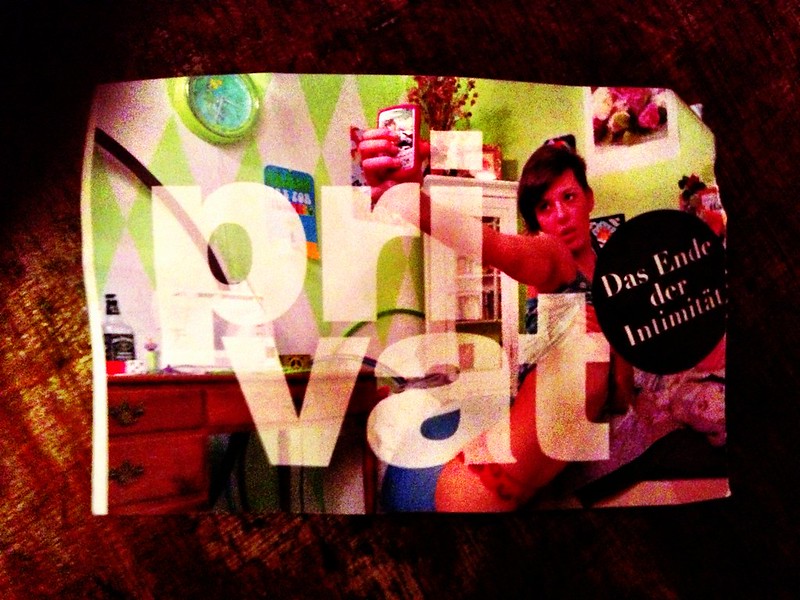

schirn

Lesen wie in einem arschoffenen Buch

Neulich war ich für ein Wochenende in Frankfurt und hatte noch ein paar Stunden Zeit, bis der Zug zurück wieder in Richtung Köln abfuhr und da ging ich in die Schirn. Obwohl der Kollege nachsah und die Ausstellung auf sueddeutsche.de/ nicht besonders gut wegkam. Daß sie so schlecht wegkam, hatte ich selbst erst zuhause gelesen, hatte auf die Lektüre des Kollegen vertraut, aber weil wir zwei Tage in diesem fensterlosen Seminarraum gehockt und was über das Internet erzählt hatten, dachten wir, das wäre ein passender Abschluß. Und der Verriß war zu weiten Teilen berechtigt. Okay, immerhin mal Tracy Emins Bett live gesehen, doch die einzige Entdeckung, die ich aus der Schirn mitnahm war der Name des mir bis dahin unbekannten Photographen Richard Billingham.

So berechtigt der Vorwurf des Voyeurismus auch ist, man fragt sich ja doch, was soll denn (nicht nur in Zeiten der Museumsevents) sonst gezeigt werden? So schlüssig ich die Kritik an der Kuratierung auch finde, an einem Punkt verfängt die Argumentation nicht: Bloß weil Nan Goldin und Konsorten diese ‘Sex & Drugs’-Ästhetik schon in den Achtzigern gebracht haben, macht das die Künstler in deren Nachfolge nicht überflüssig. Mag sein, originell ist anders. Aber die Grenzgänge eines Dash Snow haben gleichwohl ihre Berechtigung. Man muß sich ja nur (nicht nur im Netz) den gesellschaftlischen Rollback zurück zu einem gewissen Konservatismus anschauen, um zu begreifen, daß es falsch ist, sich auf einmal Erreichtem auszuhen.

Die Begriffsbestimmung von “privat” ist hier natürlich entscheidend. Es wundert jedenfalls nicht, daß der in diesem Kontext eigentlich so naheliegende Begriff “authentisch” weder im an die Ausstellungswand gepinnten Einleitungstext, noch in der SZ-Kritik vorkommt. Weil man dann auch ganz schnell wieder bei den Themen Inszenierung und Codierung wäre. Denn vielleicht wäre dann alles doch gar nicht (mehr) so langweilig.